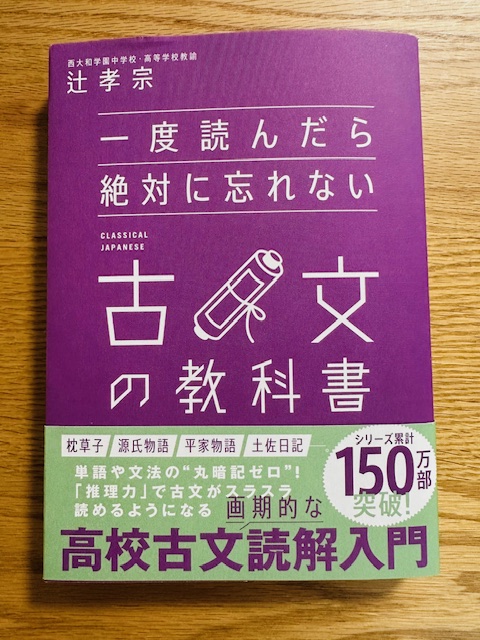

『一度読んだら絶対に忘れない古文の教科書』

10月19日(日)大阪。

前日の仕事終わりから関西に住む長女宅へ直行。夜ご飯も準備してくれていて、優しい、沁みる。。人参や玉ねぎが半生でしたが、ガリガリと美味しくいただきました。関西に宿のあるありがたみを感じます(月々の仕送り大変ですが!)。

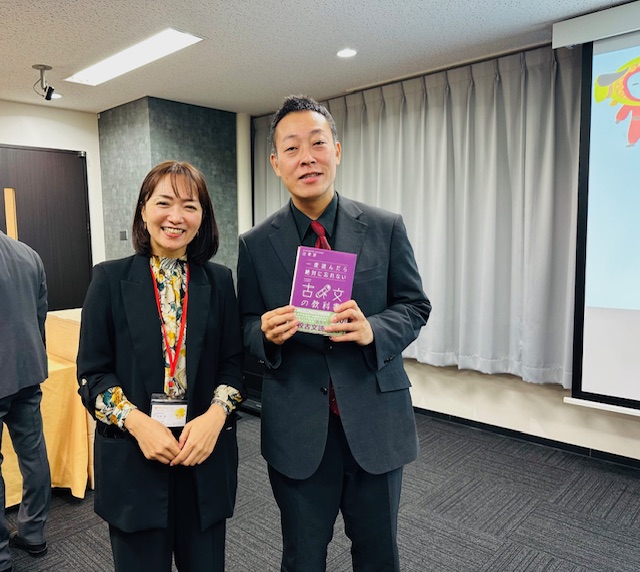

それにプラスして、地図が読めない、老眼で見えない、こんな老いぼれた母を目的地まで娘が連れて行ってくれる、これまたありがたい介護付き宿泊先から会場入りした先で、表題の『一度読んだら絶対に忘れない古文の教科書』の著者、辻孝宗先生にお会いし、お話を聞かせていただけました。

会場内で笑いがおこった中身はここでは割愛しますが、大学受験生を持つ母の立場から、苦手意識の高い「古文・漢文」の勉強の仕方、またマイティ生たちもこぞって「古文・漢文を勉強する意味ある?」と国語科でもない私にだからこそ心のうちを伝えてくれていて、それらがこのたびの先生とのお話、またこちらの本から「古文を勉強する意味」を得ました。

単語や文法の丸暗記ばかりが古文の勉強法ではないということ。

それらはなくても「読解力」「推理力」があれば、6割は取れる!とのこと。

我が子が苦戦している古文・漢文、そして既に現在高校3年生の10月であり、共通テストまで日がないことを前提としてお話をいただけました。

本には、このようにポイントが抑えられています。

これは有名なことだと思いますが、敢えて書かれているとワクワクしました。マイティ女子生徒たちの結婚願望「稼ぐ人と結婚したい!」や、イケメンやら高身長やらの条件の前に、自分にフォーカスをし自分を大切にすること。そして自分を磨くこと。

古文を勉強しながら自分に置き換えて学ぶことが出来そうです。

平安時代の教養とは文字や和歌のうまさ、音楽、香りなど芸術面、目にみえにくい感性、現代の言葉でいうと、よく見聴きする非認知能力という言葉に当てはまるのではと思いました。可視化されない分、判断、判定の基準値もない分、指導する側は大変ですが、日常生活から得る何らかの経験や本人の考え方から構築されていく後天的なものという観点からは、誰もが習得可能な教養であることに、教育の面白さや可能性を感じます。

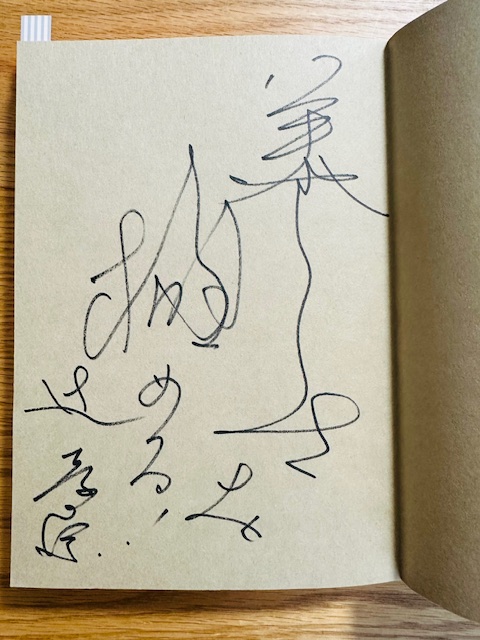

先生からいただいたサインは「美しさを極める」でした。達筆で書かれたこの文字の意味を伺いました。

「正義」ばかりを振りかざしていては、対抗するもと。どちらも「正義」と思っているから譲れず反発が起こる。正しさではなく美しさを極めればいいのではないか、という思いがこもっているとのことでした。

「美しさを極める」とてもいい言葉だなと思いました。

古文を勉強するのは、歴史を紐解き、使われている日本語の奥深さから情景を読み取り、その心から現代文の読み取りにもつながり、その日本語の土台があるから英語を読むときにも活かされる。言葉の意味、繋がりが言語の繋がりへと結びつくことの深さを知りました。

まだ昨日いただいたばかりで読み途中なため、また読了後の自分の感想も楽しみです。